北斎は40代半ば、今日広く知られている画号・「葛飾北斎」を名のり、曲亭馬琴ら当代随一の戯作者と提携して「読本」(長編小説)の挿絵を精力的に制作します。『新編水滸画伝』、『椿説弓張月』等の大ヒットを機に声名を高め、浮世絵界に確固たる地位を築きました。50代に入った北斎は次に「戴斗」と号し、次第に「絵手本」の分野で数多くの作品を発表。森羅万象を描き尽くした北斎畢生の大作『北斎漫画』(初編から十編まで)が描かれたのは、この時期のことです。

「永田コレクション」には、「葛飾北斎期」で約450件、「戴斗期」で約200件の作品が収められており、本展ではその中から、錦絵、摺物、版本、肉筆画の各分野の逸品を一挙公開します(前・後期で展示替え有)。特に北斎が当該期に傾注した読本と絵手本については、細大漏らさず展示。この両版本の分野で第一人者となった北斎が魅せる、圧巻の「版本世界(ブックワールド)」を、ぜひご堪能ください!

読み方:曲亭馬琴=きょくていばきん/戯作者=げさくしゃ/読本=よみほん/新編水滸画伝=しんぺんすいこがでん/椿説弓張月=ちんせつゆみはりづき/絵手本=えでほん/畢生=ひっせい/摺物=すりもの

数え46~51歳頃葛飾北斎期-読本挿絵の第一人者-

文化二年(1805)、北斎は「葛飾北斎」の画名を用いるようになり、この頃から「読本」(文章主体の長編小説)の挿絵に精力を傾けるようになります。曲亭馬琴や柳亭種彦ら当代一流の戯作者と提携した読本挿絵を毎年描いており、中でも馬琴と組んだ『新編水滸画伝』、『椿説弓張月』などは、北斎生涯の代表作に挙げられています。

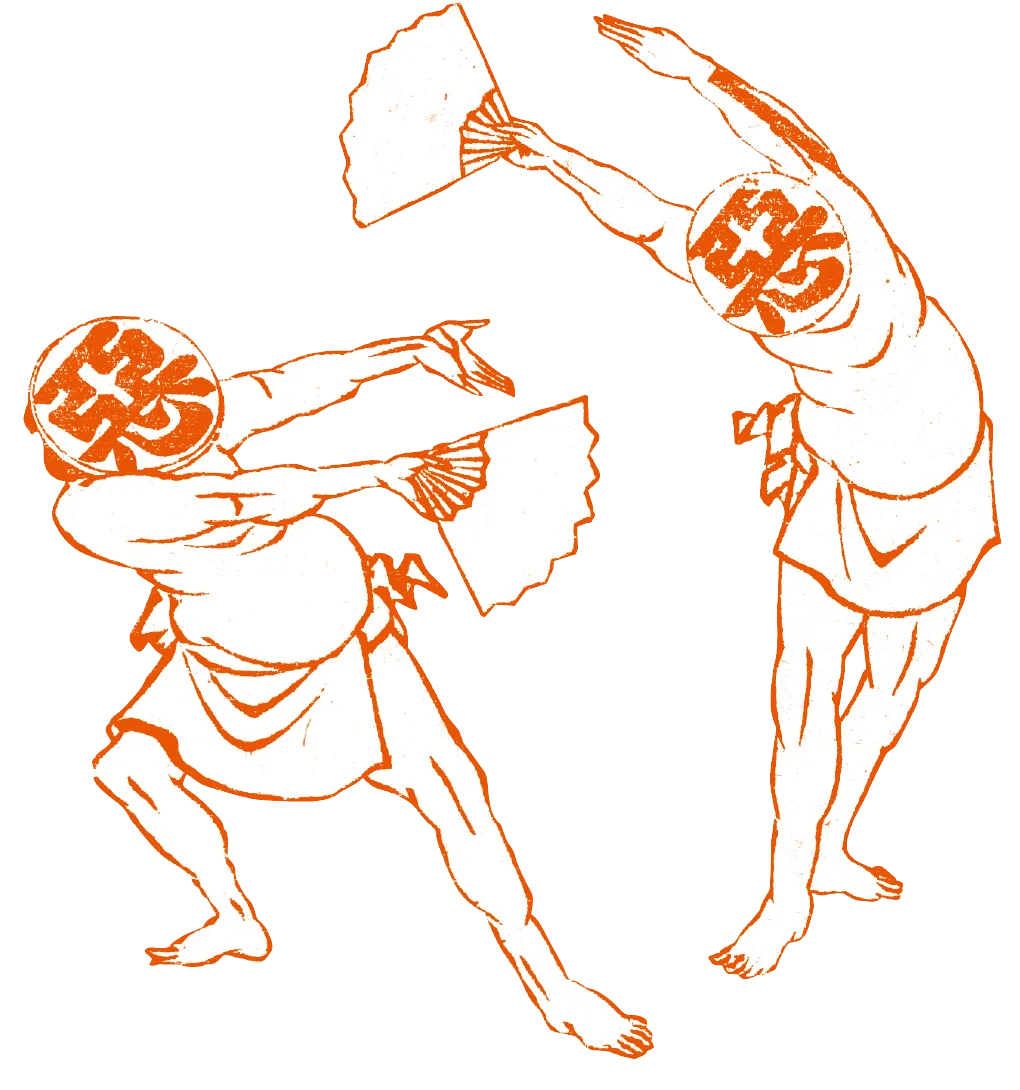

魅力的なキャラクター設定、力強くも緻密な描写、明暗や効果線を活かした劇的な構図など、北斎は様々な創意工夫を凝らし、読本挿絵の芸術性を一躍高めました。当時の記録にも、北斎の挿絵によって絵入り読本が大流行した、と記されたほどです。北斎はこの分野の第一人者となり、生涯で200冊近くの読本に、膨大な数の挿絵を寄せています。

またこの時期には、他の分野でも万遍なく作例があり、錦絵では「東海道五十三次」を題材とした揃物を7種も手がけた他、名所絵、戯画、おもちゃ絵など幅広く描き、摺物では、宗理期に引き続いて優美で洗練された作品をのこしています。肉筆画については、最晩年期に次いで多彩、多作です。

読み方:読本=よみほん/曲亭馬琴=きょくていばきん/柳亭種彦=りゅうていたねひこ/戯作者=げさくしゃ/新編水滸画伝=しんぺんすいこがでん/椿説弓張月=ちんせつゆみはりづき

数え51~60歳頃戴斗期-絵手本への傾注-

文化7年(1810)から「戴斗」を号すようになった北斎は、次第に読本挿絵から離れ、「絵手本」類の制作に傾注するようになります。絵手本とは絵を学ぶ際の手本となる版本で、北斎は戴斗期以降、終生この分野に取り組み、数多くの作品を発表しました。その内容も、具体的な描法を示す教本、多くの絵をまとめた画集、工芸職人のための図案集、絵画技法の解説書など、多岐にわたります。

北斎が絵手本を手がけた背景には、門人の増加に加え、私淑者の全国的な拡がりがあったと考えられます。実際、名古屋や関西の版元からも多くの北斎絵手本、画譜が出版されており、北斎画風を慕う者が広域にわたっていたことを示しています。

数ある北斎絵手本を代表するのが、文化11年(1814)から刊行が始まった『北斎漫画』です。全十五編(戴斗期中に十編まで刊行)にわたって、様々な人物、動植物、建物、日用品、風景、気象など森羅万象を描き尽くし、その総図数は約3,900とされる壮大な画集です。欧米でも早くから知られ、西洋の画家たちに影響を与えました。

こうした絵手本への傾注の反面、他の分野は比較的寡作とされますが、特色ある作品をのこしています。錦絵では、高い視点から東海道や江戸湾を一望する鳥瞰図があり、肉筆画では、細やかな陰影で立体感を表す西洋画法の影響をうかがわせる作品が知られています。

読み方:戴斗=たいと/絵手本=えでほん/私淑=ししゅく/鳥瞰図=ちょうかんず